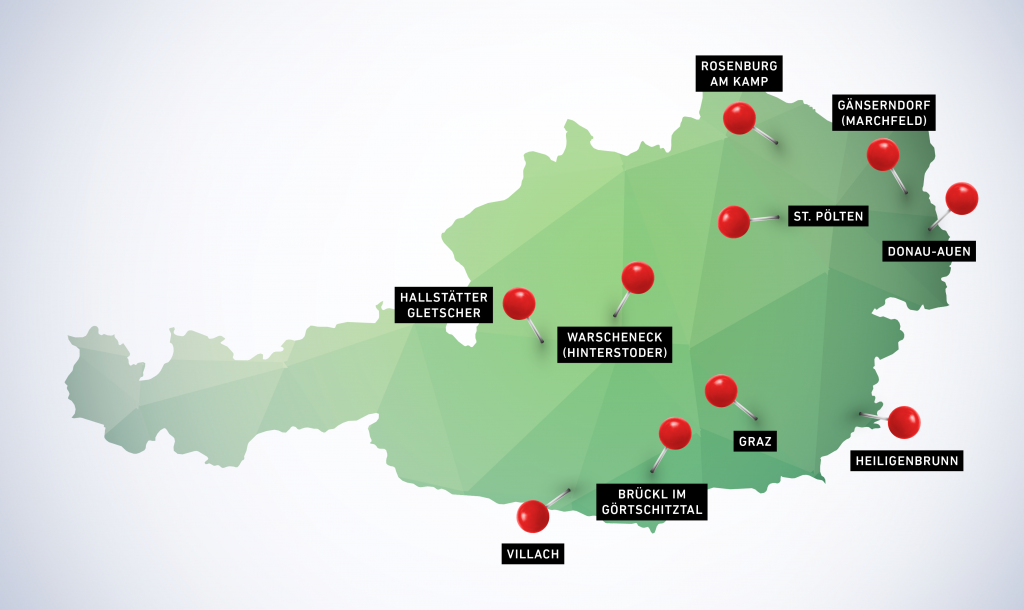

Umweltproblemzonen: 10 Umweltkonflikte in Österreich

Österreichs Umweltproblemzonen: eine Auswahl nach den Vorschlägen von Österreichs führendend Umweltschutzorganisationen (Grafik: Ganhoer/BIORAMA).

Wir haben zehn Umweltorganisationen gefragt, wo sie die dringlichsten ökologischen Probleme Österreichs sehen. Ein Überblick über aktuelle Öko-Baustellen.

Vom geplanten Kernkraftwerk in Zwentendorf bis zur Besetzung der Hainburg Au – Aktivismus, ob geschätzt oder gefürchtet, hat in Österreich Tradition und ist erfolgreich. Doch wo sehen Umweltaktivisten 2017 die ökologischen Baustellen?

Gemeinsam mit den Erdgesprächen, die heuer zum zehnten Mal im Wiener Museumsquartier zum Nachdenken über Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen anregen, haben wir zehn Umwelt- und Tierschutzorganisationen kontaktiert und sie nach ihren „Baustellen“ gefragt. Jede NGO durfte drei Problemfelder nominieren. Die Vorschläge – darunter viele Mehrfachnominierungen – haben wir redaktionell gewichtet und daraus folgende Liste erstellt. Diese ist natürlich ohne Anspruch auf Vollständigkeit (beispielsweise blieb die aktuelle Diskussion zum Urteil des Bundesverwaltungsgerichts über die dritte Landebahn am Wiener Flughafen ausgespart).

Auf einen Blick:

-

- der Feinstaubnebel in Graz

- die heimatlosen Schwalben in Villach

- die vorerst aufgelösten Baustelle im Warscheneck

- die Aufklärung des HCB-Skandals im Görtschitztal

- die gefährdeten Donau-Auen

- der Streit um den Uhudler (Direktträgersorten in der Steiermark)

- der Streit um Fischotter-Abschüsse

- die Grundwasserbelastung im Marchfeld

- der schmelzende Hallstätter Gletscher

- die Kraftwerksmodernisierung am Kamp

Die Feinstaubproblematik in Graz

(nominiert vom VCÖ – Mobilität mit Zukunft)

Der VCÖ fordert nicht nur den Ausbau des öffentlichen Verkehrs, wie hier am Jakominiplatz, sondern auch jenen des Rad- und Fußverkehrs. (Foto: shutterstock/trabantos).

Keine Zahl verdeutlicht die Feinstaub-Problematik in Graz besser als 34. Seit dem Beginn des Jahres 2017 bis Ende Februar wurde in der steirischen Landeshauptstadt 34-mal die Höchstgrenze für Feinstaub überschritten. Dabei dürfte laut dem österreichischen Immissionsschutzgesetz-Luft (IG-L) die Feinstaubgrenzwerte nur 25 Mal überschritten werden– jährlich. Was behördlich klingt, ist ein gravierendes Umweltproblem mit Auswirkungen auf die Gesundheit der Grazerinnen und Grazer. Wenn die Staubteilchen mit einer Größe von 0,1µm (Ultrafeinstaub) bis zu 10µm (PM 10) in die Atemwege gelangen, kann dies zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Lungenschäden führen. 2010 hielt deshalb das Umweltbundesamt in einer Studie zu den Gesundheitsauswirkungen durch PM 2,5 für die Steiermark fest: „Eine Reduktion der Feinstaubbelastung ist im Sinne eines auf Prävention ausgerichteten Gesundheitsschutzes wesentlich“.

Hauptverantwortlich für die Feinstaubbelastung ist der Verkehr, der Hausbrand und die Industrie. Im Verkehr entsteht der Feinstaub hauptsächlich durch Diesel-Personenkraftwagen (PKW), Benziner mit Direkteinspritzung und durch die Staubaufwirbelung auf der Straße. Der motorisierte Individualverkehr müsse deshalb in Graz eingeschränkt werden, sagt Christian Gratzer vom Verkehrsclub Österreich (VCÖ). Es brauche stärkere Maßnahmen um beispielsweise den Radverkehr zu fördern: „Radschnellwege in die Stadt hinein haben sich in Großstadtgebieten wie Kopenhagen als wirkungsvoll bewiesen“, sagt Gratzer.

Dass Graz Potenzial zur „Fahrradstadt“ hätte, bekräftigt auch Karl Reiter von der Grazer Forschungsgesellschaft Mobilität (FGM): „Die meisten Wege, die in Graz mit dem Auto zurückgelegt werden sind nicht weiter als fünf Kilometer. Die Stadt ist kompakt“. Trotzdem sei der Radverkehr zwischen 2008 und 2013 um 1,5 Prozent gesunken. Rund 15 Prozent der Wege werden in der Stadt mit dem Rad absolviert.

Um den Radverkehr zu fördern, müsste ihm mehr Platz gegeben werden. Dabei verweist Reiter auf die 70.000 Parkplätze, die es in der Stadt gibt. In den 1980er-Jahren sei im Zuge der Aktion „Platz für Menschen“ eine Reihe von Parkplätzen umgewidmet worden. Heute würden der Glockenspiel-, der Mariahilfer- oder der Südtiroler-Platz die Stadt lebenswerter machen. „Niemand trauert den Parkplätzen nach“, sagt Reiter.

Wie Reiter fordert der VCÖ mehr als nur den Ausbau des Radverkehrs: Insgesamt müsse der öffentliche Nahverkehr verbessert werden. Graz sei dabei auch ein Beispiel für Veränderungen, die es österreichweit brauche. „Emissionsfreie Mobilität, wie Gehen, Radfahren, Öffis und E-Carsharing, ist zu forcieren“, sagt deshalb die VCÖ-Verkehrspolitikexpertin Ulla Rasmussen.

Wie sich die Feinstaub-Situation in Graz weiterentwickelt, ist ungewiss. In ihrem Regierungsprogramm möchte die neukonstituierte schwarz-blaue Stadtregierung in der Hauptbelastungszeit (zwischen Oktober und März) gemeinsam mit dem Land Steiermark auch den Individualverkehr „steuern“. Es bleibt abzuwarten, was damit genau gemeint ist.

Weitere Informationen unter: vcoe.at/feinstaub

Heimatlose Rauchschwalben

(nominiert von Birdlife Austria)

Ein Rauchschwalbennest in seinem gewohnten Umfeld: einem Stall auf einem österreichischen Bauernhof (Foto: Josef Spreitzer/ Birdlife Austria).

Schuld daran, dass viele Rauchschwalben ihre Heimat verlieren, sei ein Missverständnis, meint Katharina Loupal von Birdlife Österreich. Die Rauchschwalbe gilt im Volksmund als „gefiederter Glücksbringer“. Doch in den letzten Jahren hatte die Rauchschwalbe selbst Pech. Als „Stallbrüter“ baut sie bevorzugt in vor Wind und Wetter geschützten Ställen ihre Nester. Dabei hat sie zunehmend Schwierigkeiten. Nicht nur, dass ihr die Ansiedelung aufgrund größer werdender Ställe und neuartigem Wandverputz schwerer fällt, der zunehmende Einsatz von Pestiziden tötet auch ihre Nahrung, die Insekten. Je „sauberer“ ein Stall ist, desto schwerer hat es die Schwalbe.

Hinzu kommt das Missverständnis. Mit dem EU-Beitritt Österreichs wurde auch eine EU-Hygienerichtlinie aus dem Jahr 1989 umgesetzt. Diese besagt, dass Geflügel und auch Schweine aufgrund der Verschmutzungsgefahr nicht im Kuhstall oder in den Melkräumen untergebracht werden dürfen. Noch immer, mehr als zwanzig Jahre nach dem österreichischen Beitritt, wird diese Richtlinie in vielen bäuerlichen Betrieben falsch ausgelegt. „Schwalben gelten nicht als Geflügel, sondern als Wildtiere und sind deshalb von dieser Bestimmung nicht berührt“, sagt Gábor Wichmann, Geschäftsführer der Vogelschutzorganisation. Dennoch werden Schwalben noch immer aus Ställen verbannt und Nester zerstört. Österreichweit gibt es laut Birdlife Österreich nur noch zwischen 60. bis 90.000 Brutpaare. Die Tendenz ist rückläufig.

Deshalb hat Birdlife Österreich in Kärnten eine Informationskampagne gestartet. Zwischen 7.000 und 9.000 Paare leben dort. Gezielt möchte die Vogelschutzorganisation Bauern nicht nur in Kärnten, sondern österreichweit auf den Nutzen der Rauchschwalben hinweisen. Dies tut auch die Agrarmarkt Austria (AMA). In ihrer Gütesiegel-Richtlinie für die Rinderhaltung heißt es: „Schwalben sind Nützlinge in Viehställen, weil sie Insekten als Nahrungsgrundlage brauchen und so die Belastung durch Fliegen verringern“.

Mehr Informationen zu dem Thema unter: birdlife.at

Baupläne für das Warscheneck

(nominiert von Naturfreunde Österreich)

Quer durch das Naturschutzgebiet Warscheneck sollten die Skigebiete Höss und Wurzeralm verbunden werden (Foto: Sepp Friedhuber/ Naturfreunde Österreich).

Es war ein Musterbeispiel eines Umweltkonflikts. Ein Projekt spaltet Touristiker und Naturschutzorganisationen, Seilbahnunternehmer und Alpinvereine. In der Bevölkerung gab es Befürworter und Gegner. Ein mediales Hin und Her. Letztlich hat eine Grundsatzentscheidung Klarheit geschaffen.

Vor sieben Jahren wurden erste Pläne in Oberösterreich bekannt, nach denen die Skigebiete Höss und Wurzeralm über einen Skilift verbunden werden sollen. Die Wettbewerbsfähigkeit des Skigebiets sollte erhöht, die „Zukunftsfähigkeit der Region“ gestärkt werden, argumentierten die Projektbetreiber (die Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen AG unterstützt von lokalen Touristikern). Doch jede mögliche Streckenführung müsste das Warscheneck überqueren. Ein Großteil dieser rund 5.000 Hektar großen Gebirgsfläche wurde 2008 von der oberösterreichischen Landesregierung zum Naturschutzgebiet erklärt. In dem Karstgebirge der Kalkhochalpen befürchteten Naturschützer, wie die Naturfreunde Österreich, der Alpenverein oder der WWF, gravierende ökologische Auswirkungen. „Alle Eingriffe durch Seilbahn- und Pistenbau führen zu irreparablen landwirtschaftlichen und ökologischen Schäden“, sagt Sepp Friedhuber, Biologe und langjähriger Alpinreferent bei den Naturfreunden Österreich.

Unterschiedliche Modelle für die Verbindung wurden über die Jahre präsentiert, darunter war sogar eine Tunnelverbindung der beiden Skigebiete. Der letzte vorgestellte Plan hätte eine Verbindungsbahn über nur eine Stütze (Träger) vorgesehen. Hätte. Denn nun hat in Oberösterreich die Politik entschieden – oder besser entscheiden müssen.

Die Landesregierung hatte bei zwei Rechtsprofessoren der Johannes-Keppler-Universität Linz ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben, um zu beurteilen, ob eine Verbindung aufgrund naturschutzrechtlicher Bestimmung möglich wäre. Das Gutachten verneinte dies. Durch den Bau des Skilifts würde die Alpenkonvention und somit Völkerrecht gebrochen. „Die Schischaukel zwischen der Wurzeralm und Höss ist somit undurchführbar“, sagt Friedhuber. Die Landesregierung kündigte an, Investitionen in die bestehenden Liftanlagen zu subventionieren. Bereits jetzt würden touristische Projekte in der Region mit 16,9 Millionen Euro unterstützt.

Mit diesen Geldern solle allerdings – fordert Friedhuber – naturverträglicher Ganzjahrestourismus in der Region gefördert werden. Denn der Klimawandel würde die Schneesicherheit von Skigebieten unterhalb von 1.400 Höhenmetern (und damit in einem Teil der beiden Skigebiete) gefährden. Das Ziel solle ein „sanfter Tourismus“ mit Rücksicht auf die Natur sein. Der Umweltdachverband, bei dem auch die Naturfreunde Mitglied sind, forderte deshalb, das Warscheneck in den benachbarten Nationalpark Kalkalpen zu integrieren.

Hintergrundinformation des Umweltdachverbandes unter: warscheneck.at

Aufklärung des HCB-Umweltskandales im Görschitztal

(nominiert von Global 2000)

Der unsachlich verwertete Blaukalk im Wietersdorfer Zementwerk (im Hintergrund) beschäftigt das Görschitztal, seine Bewohner und die Politik seit 2014. (Foto: Mitja Kobal/Greenpeace).

„Ungewissheit“, nennt es Herwig Schuster. Diese würde den Menschen im Görtschitztal am meisten zusetzen. Die Ungewissheit, über das persönliche Weiterkommen, die wirtschaftliche Lage der Region. Schlussendlich noch immer: der Zweifel über die Belastung und Auswirkungen mit dem für viele ominösen und doch allgegenwärtigen Hexachlorbenzol (HCB).

Seit mehr als zwei Jahren verfolgt der Chemiker von Greenpeace gemeinsam mit seinem Kollegen Helmut Burtscher von Global 2000 die Entwicklung im Görtschitztal. Im November 2014 wurde dort bekannt, dass in Milch und Tierfutter zu hohe HCB-Belastungen festgestellt worden waren. Die Verdachtslage ist, dass im lokalen Zementwerk in Wietersdorf Blaukalk bei zu niedriger Temperatur verwertet und dadurch die Luft mit HCB kontaminiert wurde. Im Dezember 2014 wurde dem Zementwerk die Lizenz zur Verbrennung von Blaukalk entzogen. Seitdem wird er im Görtschitztal nicht mehr verbrannt.

HCB ist ein kanzerogener Stoff, der auch das Hormonsystem beeinflussen kann. Er bleibt lange im menschlichen Körper, denn er wird nur langsam abgebaut. Der Mensch sollte deshalb besonders wenig davon aufnehmen. Im Görtschitztal aber gelangte HCB in den Nahrungskreislauf. HCB war im Futter für die Tiere, in der Milch der Kühe und schließlich im Blut der Tiere selbst. Laut der Kärntner Landesregierung zeigen die letzten Bio-Monitoring-Untersuchungen eine positive Entwicklung. Die Luftqualitätswerte und die Messungen der Fichtennadeln in Klein-St.Paul, wo sich das Zementwerk befindet, würden unter den empfohlene Langzeitimmissionsgrenzwert liegen. Für Lebensmittel aus der Region besteht noch immer eine Verzehrwarnung für die Bevölkerung.

In den vergangenen zwei Jahren hat sich viel getan im Görtschitztal. Bürgerinitiativen wurden gegründet und protestierten. Gerichtsverfahren sind anhängig. Ein Überblick über die aktuelle Entwicklung:

Die Deponie

Der vermutlich unsachlich verwertete Blaukalk stammte von einer bestehenden Altlasten-Deponie der Donau Chemie AG. Das Zementwerk in Wietersdorf wurde nach einer öffentlichen Ausschreibung damit beauftragt, den lagernden Blaukalk der Deponie K20 aus dem rund zehn Kilometer entfernten Brückl zu entsorgen. Nach dem aufkommenden Skandal erhielt die in den 1920er Jahren entstandene Deponie wieder mehr öffentliche Aufmerksamkeit. Noch immer seien dort die Grundwasserbrunnen gesperrt und Fische in der durch Brückl fließenden Gurk mit HCB sowie Quecksilber belastet, sagt Herwig Schuster von Greenpeace. Auch die Kärtner Landesregierung bestätigt die überhöhten HCB- und Quecksilber-Grenzwerte in Fichtennadeln in der Nähe der Deponie.

Im März 2017 wurde mit den Sanierungsmaßnahmen am Werk begonnen. Die noch immer in der Deponie lagernden rund 140.000 Tonnen Blaukalk werden mit Matten abgedeckt und schließlich mit einem Betonmantel 30 Meter in die Tiefe umschlossen. Für Schuster ist dies ein unbefriedigendes Zwischenergebnis: „Auf Dauer ist eine Räumung der Deponie unumgänglich“, sagt er. Dies sei nicht nur aus ökologischer, sondern vor allem psychologischer Sicht für die Bevölkerung bedeutend. Die Finanzierung, an der bisher eine Räumung der Deponie scheiterte, könne kein dauerhafter Hinderungsgrund sein.

Von Seiten der Kärntner Landesregierung heißt es dazu, dass die Räumung aufgrund „rechtlicher, technischer, terminlicher und ökonomischer“ Grundlage gescheitert sei. Die Donau Chemie als Betreiber sei aber regelmäßig dazu aufgefordert, zu überprüfen und nachzuweisen, ob keine Möglichkeiten bestünden, „die eine dauerhafte Lösung der Problematik ermöglichen“.

Grenzwerte für HCB

Bereits zu Beginn des Skandals entdeckte Helmut Burtscher einen bürokratisch anmutenden Fehler mit großen Auswirkungen. Ein „Übertragungsfehler“ bei der Harmonisierung des EU-Rechts hatte zur Folge, dass sich der HCB-Grenzwert nicht mehr auf den Fettgehalt von Fleisch bezog, sondern auf das Gesamtgewicht. „Seit 1992 ist HCB EU-weit verboten, der Übertragungsfehler blieb unbemerkt“, sagt Burtscher. Deshalb habe die Medizinische Universität Wien im August 2015 eigene „HCB-Obergrenzen“ definiert, die für die Görtschitztaler Bevölkerung sicherstellen sollen, dass von ihnen weniger HCB aufgenommen wird als ihr Körper abbaut. Die im Görtschitztal produzierten Lebensmittel liegen unter den gesetzlichen, aber über den Grenzwerten der MediUni. Deshalb gilt für die loklae Bevölkerung noch immer die vom Land Kärnten ausgesprochene Verzehrwarnung für im Tal produzierte Lebensmittel. Bezüglich der Grenzwerte wurde nun auch das Land aktiv. Aufgrund einer Initiative des Landes gelten ab 10. Mai 2017 durch eine Verordnung der EU neue HCB-Grenzwerte für Fleisch und Milch in der Union, die vierzigfach bzw. um die Hälfte geringer sind als zuvor.

Informationsdefizit und Umweltbeschwerde

Burtscher ortet jedoch nach wie vor einen Hang zur Beschwichtigung bei den Kärntner Behörden. „Mein Eindruck ist, dass das Land Kärnten anstatt die Bevölkerung ehrlich und neutral zu informieren, dazu neigt, Gefahren und Risiken herunterzuspielen und schön zu reden“, sagt Burtscher. So habe das Land zwar eine „Verzehrswarnung für selbst hergestellte Produkte“ ausgegeben, doch sei diese nie ausreichend klar und aktiv an die Bevölkerung des Görtschitztals kommmuniziert worden. Daher sei sie dort auch nicht angekommen. „Um das Vertrauen der kritischen Bevölkerung zurückzugewinnen, müsste die Landesregierung endlich proaktiver und klarer in ihrer Kommunikation sein“, sagt Burtscher. Zwar sei verständlich, dass viele Menschen im Görtschitztal nur zu gerne mit dem Thema abschließen möchten, und daher empfänglich für die Beschwichtigungen der Politiker sind. Doch dürfe das die Verantwortlichen nicht davon abhalten, die notwendigen Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit auch zu treffen, selbst wenn diese unbequem seien.

Burtscher verweist dabei auch auf den von der Landesregierung in Auftrag gegebene Bericht der Untersuchungskommission um den Rechtwissenschaftler Bernd-Christian Funk im Mai 2015. Dieser hatte massive Kritik an den Behörden geübt. Von Seiten der Landesregierung heißt es auf die Frage, ob die Behörden nach dem Prinzip „Augen zu und durch“ reagierten schriftlich: „Wir [die Kärntner Landesregierung] waren und sind […] stets darum bemüht unsere Aufgaben transparent und im Sinne der Bevölkerung zu erledigen“.

Doch Global 2000 hat aufgrund dieser empfundenen Untätigkeit rechtliche Schritte eingeleitet. Schon 2015 legte die Organisation Umweltbeschwerde bei der zuständigen Bezirkshauptmannschaft St. Veit an der Glan ein. Mit dieser Beschwerde wollte die Umweltschutzorganisation die „Vermeidung und Sanierung“ der Umweltschäden im Görtschitztal im Sinne des Verursacherprinzips durchsetzen. Das bedeutet, dass Global 2000 die Behörde dazu aufforderte, gegen die durch HCB entstandenen Schäden vorzugehen und den Verursacher dieser zu bestimmen.

Dadurch würden Global 2000 und die rund 500 Görtschitztaler und Görschitztalerinnen, die sich der Beschwerde anschlossen, auch zur Partei im angestrebten Sanierungsverfahren. Sie hätten somit unter anderem Zugang zu mehr Information und könnten Ansprüche gegenüber den Verursachern geltend machen. Die Behörde lehnte die Beschwerde ab. Anfang April 2017 kam auch das Landesverwaltungsgericht in Klagenfurt zu derselben Erkenntnis, dass Global 2000 die Umweltschäden nicht glaubhaft machen konnte. Nun strebt die Organisation eine Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof an. „Wenn ein seit 30 Jahren im Umweltrecht tätiger Anwalt gemeinsam mit einer Umweltschutzorganisation nicht die augenscheinlichen Umweltschäden im Görtschitztal geltend machen können, wäre dies für einen Bürger schlicht unmöglich“, kritisiert Josef Unterweger, die juristische Vertretung von Global 2000, das Bundes-Umwelthaftungsgesetz (B-UHG) und die Landes-Umwelthaftungsbestimmungen. Durch diese seien Behörden nicht gezwungen schon im Zweifelsfall eines Umweltschadens zu agieren, was wiederum das europäische Vorsorgeprinzip torpedieren würde, so der Rechtsanwalt. Im Oktober 2016 hatte das Kärntner Landesverwaltungsgericht auch eine Umweltbeschwerde des Kärntner Umweltanwaltes abgewiesen. In seiner Erkenntnis schreibt das Landesverwaltungsgericht, dass es zu keiner zusätzlichen Schädigung des Bodens durch das freigesetztte HCB gekommen ist.

Ausblick

Es ist dies nur eine der unzähligen Facetten im HCB-Skandal im Görtschitztal. Neben zahlreichen Gerichtsverfahren, der Deponiesanierung und eine umstrittene, privat durchgeführte Studie zur Schwermetalbelastung der Bevölkerung, sei es die Bevölkerung, die „psychisch und wirtschaftlich leide“, sagt Herwig Schuster von Greenpeace. Der Tourismus und die Häuserpreise sind eingebrochen, dazu komme noch die „Ungewissheit“ in der Bevölkerung. „Das wird auch leider eine Zeit so bleiben“, sagt Schuster.

Weiter Informationen unter: greenpeace.at, global2000.at/hcb-im-görtschitztal und Informationsseite zu HCB im Görtschitztal des Landes Kärnten

Verlandende Donau-Auen

(nominiert vom WWF Österreich)

Unumstritten sind die Donau-Auen ein geschätztes Naturerbe Österreichs. Durch die Vertiefung des Stroms und die fehlende Flussdynamik ist dieses bedroht. Die Renaturierung der Ufer, wie in dem Bild ersichtlich, ist eine Lösung (Foto: Gerhard Egger/ WWF).

350 Kilometer legt die Donau in Österreich zurück. Nur ein kleiner Teil, ein Viertel davon, ist eine freie Fließstrecke, die nicht durch ein Wasserkraftwerk „staugeregelt“ ist. Neben der Wachau zählt dazu die Donau östlich von Wien bis zur Staatsgrenze. 1996 wurde dort auf einem 9.300 Hektar großen Gebiet ein Nationalpark geschaffen. Ein Großteil dieses Schutzgebiets ist geprägt durch seine Auenlandschaft, für deren Erhalt schon 1984 in Hainburg erfolgreich gegen einen Kraftwerksbau protestiert wurde. Während die Rodung verhindert werden konnte, sind die Auen heute durch einen schleichenden Prozess bedroht. Die Donau-Auen verlanden.

Schon bei den Protesten in den 1980er Jahren engagierte sich der WWF östlich von Wien. Heute verfolgt Gerhard Egger für die Umweltschutzorganisation die Entwicklung der Auen. Ihre heutigen Probleme seien vor allem auf zwei Faktoren zurückzuführen, sagt Egger. „Durch die Kraftwerkskette und vor allem durch das letzte Flusskraftwerk Freudenau wird einerseits Geschiebe des Flusses zurückgehalten“, sagt Egger. Denn die Donau transportiert jedes Jahr zigtausende Tonnen von Schotter und Kies mit sich. Durch die Kraftwerke wird dieses Geschiebe aufgehalten. In der Strecke flussabwärts „gräbt sich die Donau deshalb ein“ und die Flusssohle wird immer tiefer. Nach Freudenau ist der Kraftwerksbetreiber Verbund daher dazu verpflichtet, auf einer elf Kilometer langen Erhaltungsstrecke Geschiebe der Donau zuzuführen. Für Egger ist diese „Geschiebezugabe“ aber zu gering.

Andererseits betont er, habe die Verbauung der Donau und vor allem die Befestigung der Ufer für die Schifffahrt, dem Fluss seine Dynamik genommen. Zwar habe der dafür zuständige bundeseigene Wasserstraßenbetreiber viadonau vereinzelte, erfolgreiche Renaturierungsmaßnahmen gesetzt, dies müsse jedoch umfangreicher geschehen. „Um die Entkoppelung der Au vom Hauptfluss zu stoppen, müssen die Maßnahmen ambitionierter sein“, sagt Egger.

Die viadonau betont dem Problem der Sohlenvertiefung bereits mit einer Reihe umgesetzter Pilotmaßnahmen zu begegnen: „Der natürliche Geschiebeaustrag aus dem Abschnitt [konnte] in den letzten zehn Jahren bereits deutlich reduziert werden“ heißt es schriftlich. Schrittweise sollen diese Maßnahmen „erweitert und intensiviert“ werden. Auch der Verbund ist sich des Problems bewusst. Betont aber, dass er sich bei der Geschiebezugabe an die rechtlichen Bestimmungen des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (BMLFUW) halte und die Zugabe mit der dort zuständigen Wasserrechtsbehörde koordiniere.

Das BMLFUW antwortet auf eine schriftliche Anfrage von BIORAMA, dass die derzeitig „Eintiefung von ca. 1 cm pro Jahr im Mittel […] nicht akzeptabel“ sei. Eine Arbeitsgruppe besetzt mit Mitgliedern des Nationalparks Donau-Auen, der viadonau, des Ministeriums und vom Verbund wurde im März 2017 gegründet und soll nun nach Möglichkeiten suchen, „die Eintiefung auf Dauer zu unterbinden“.

Mehr Informationen unter: donauauen.at und wwf.at sowie ein Interview mit dem Nationalpark-Direktor Carl Manzano

„Uhudler“ – unsichere Zukunft der Direktträger in der Steiermark

(nominiert von Arche Noah)

Die Uhudler-Sorte Concord stammt nicht nur von der europäischen Vitis-Vinifera-Familie und konnte somit von der burgenländischen Landesregierung als Wein klassifiziert werden. Sie ist auch ident mit der Ripatella-Sorte, wie ein Gutachten des deutschen Julius-Kühn-Instituts herausfand (Foto: Gerhard Kahr/ Arche Noah).

Eigentlich sollte der „Uhudler“ oder der „Heckenklescher“ dem europäischen Weinbau in einer misslichen Lage helfen. Im 19. Jahrhundert vernichtete die Reblaus große Teile der heimischen Weinreben. Deshalb wurden Direktträger – die aus ihrer eigenen Wurzel wachsen und nicht, wie der europäische Wein, veredelt werden müssen – aus Nordamerika importiert. Sie waren gegen die Reblaus, aber auch gegen Mehltaupilze resistent. Seitdem aber hat Europa ein gespanntes Verhältnis zu den damals importierten Rebsorten, wie Vitis labrusca oder Vitis riparia.

Mehrmals seit seiner Einführung wurde der Wein der „Amerikanerreben“ verboten. In der Europäische Union gilt seit 1971 die Verordnung der gemeinsamen Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse. Im Artikel 81 der Verordnung wird bestimmt, dass nur Weinsorten als solche klassifiziert werden dürfen, wenn sie von der europäischen Weinrebe Vitis vinifera abstammen. Die „Amerikanerebensorten“ Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton und Herbemont werden explizit verboten.

Aber in der Verordnung gibt es Ausnahmen. Der Anbau von nicht-klassifizierten Weinsorten ist derzeit für den Eigenbedarf möglich. Das heißt die angebaute Fläche muss unter 500 Quadratmetern liegen und die Erzeugnisse dürfen nicht in den Verkehr gebracht werden. Wein von damals bestehenden Anlagen mit nicht-klassifizierten Reben darf bis 2030 weiterhin bestehen bleiben und muss nicht gerodet werden. Erst 1992 hatte Österreich den Verkauf des „Uhudlers“ zugelassen, mit dem EU-Beitritt wurde die EU-Verordnung für Österreich schlagend.

Der Naturschutzverein Arche Noah kritisiert dieses faktische Verbot der Direktträgersorten. Aufgrund ihrer Resistenzen müssen weniger Pestizide verwendet werden, sagt Irene Schanda von Arche Noah. Das ermögliche eine umweltschonendere und günstigere Weinproduktion. Zudem würden die „Amerikanerreben“ den klassischen Wein nicht verdrängen, sondern das Weinsortiment ergänzen.

In Österreich setzte das Südburgenland stark auf den Uhudler, dessen Name dort urheberrechtlich geschützt ist. Gegen die EU-Verordnung regte sich vor allem dort Widerstand. 2016 wurde der Uhudler schließlich „doppelt“ gerettet. Während der Weinanbau gesetzlich von den Bundesländern geregelt wird, ist das Bezeichnungsrecht eine Bundesangelegenheit. Eine Reform des österreichischen Weinbaugesetzes, die sogenannte Obstweinlösung, erlaubt es nun nicht-klassifizierte Sorten nicht als Wein, sondern als „Obstwein“ zu vermarkten. Zudem hatte die burgenländische Landesregierung beim deutschen Julius Kühn-Institut eine Untersuchung von bekannten Uhudler-Rebsorten in Auftrag gegeben. Das Ergebnis war verblüffend: Mehrere Uhudler-Sorten haben in ihrem Stammbaum Vitis vinifera-Arten. Sie wurden in der burgenländischen Weinbauverordnung klassifiziert und legalisiert.

Arche Noah fordert nun, dass dasselbe in der Steiermark, wo auch „Amerikanerreben“ angebaut werden, geschieht. Ähnlich sehen dies die steirischen Grünen. „Es geht nicht, dass Kleinbäuerinnen und –bauern in die Illegalität gedrängt werden“, schreibt der steirische Klubobmann Lambert Schönleitner in einer Aussendung. Er wolle diesbezüglichen einen Antrag in den steirischen Landtag einbringen.

Doch in der Steiermark gibt es Bedenken. Leonhard Steinbauer, Leiter der Versuchsstation Obst- und Weinbau Haidegg im Amt der Steiermärkischen Landesregierung, sieht in der „Nicht-Klassifizierung“ der Direktträgersorten eine weinbaupolitische Entscheidung. Die Steiermark setze in der Region auf den Weißwein als Qualitätsprodukt. Sie möchte diesen weiter ausbauen und entwickeln. Dabei werde in der Region auf pilzwiderstandsfähige Sorten (sogenannte Piwis) wertgelegt, die ohne Pflanzenschutzmittel im Anbau die Umwelt schonen würden. Unterstützt wird er dabei von Sabrina Dreisiebner-Lanz, Weinbauberaterin bei der steirischen Landwirtschaftskammer. „Der Weinmarkt ist gesättigt“, sagt Dreisiebner-Lanz. Es sei ein Verdrängungsmarkt, auf dem in der Steiermark auf den Qualitätswein gesetzt wird.

Für Dreisiebner-Lanz ist es auch fraglich, ob die „Lösung“ im Burgenland EU-rechtskonform sei. Denn die Abstammung von der Vitis vinifera könne bei den klassifizierten Sorten nur weitläufig festgestellt werden. Es sei aus ihrer Sicht auch fraglich, ob der Anbau von Direktträgersorten im Burgenland Sinn mache, da laut ihrer Ansicht ab 2030 ein EU-weites Inverkehrsbringungsverbot für Direktträger bestehe.

Zudem sind sich Dreisiebner-Lanz und Steinbauer einig, dass die Direktträger die Gefahr der Krankheit Flavescence dorée (FD), die durch die Amerikanische Rebzikade übertragen wird, erhöhe. Infizierte Direktträgerrebstöcke maskieren die Symptome und stellen damit einen unaufindbaren Infektionsherd dar. Die Ausbreitung von FD würde dadurch massiv erleichtert werden. Im Gegensatz dazu würden Europäische Reben auffällige Symptome zeigen.

Zwar bestehe das Risiko der Flavescence dorée, entgegnet Arche Noah. In Bezug auf die Legalisierung von Direktträger sei dies aber ein „Scheinargument“. Denn Direktträgersorten können für den Eigengebrauch – unter 500 Quadratmeter – weiterhin „privat“ angebaut werden. Zudem dürfen vor dem Inkraftreten der steirischen Weinbauverordnung 2004 ausgepflanzte Rebsorten noch bis 2030 bestehen bleiben. Zur Minimierung des FD-Risikos gelte es Lösungen zu finden: „Ein Verbot bestimmter Sorten kann dies im Sinne des Erhaltes eines Vielfalt von pflanzengenetischen Ressourcen aber nicht sein“, sagt Irene Schanda von Arche Noah.

Denn die steirische „Prioritätensetzung“ sei nicht im Sinne der Kulturpflanzenvielfalt. Dies ist für Arche Noah der Kern in der Uhudler-Diskussion: „Das Ziel ist eine möglichst große Vielfalt an pflanzengenetischen Ressourcen zu bewahren, das schützt vor möglichen zukünftigen Umweltentwicklungen und macht auch den Weinbau anpassungsfähiger“, sagt Schanda. Wenn einzelne Sorten den Anbau dominieren, führe das zu einer großen Anfälligkeit des Systems.

Für Steinbauer von der steirischen Verwaltung ist eine ähnliche Lösung wie im Burgenland in der Steiermark zurzeit nicht denkbar. „Die Steiermark entwickelt sich im Wein in Richtung Qualität und mit den Piwis steht die nächste Generation widerstandsfähiger Rebsorten zur Verfügung“, sagt er. Währenddessen hat im Südburgenland der legale Uhudler-Anbau an Fahrt aufgenommen. Bis Mitte Februar 2017 sind zu den bestehenden 55 Hektar Uhudler-Fläche 15 Hektar neu angemeldet worden.

Weitere Informationen unter: arche-noah.at/politik/uhudler und zur Versuchsstation für Obst- und Weinbau Haidegg

Fischotter auf der Abschussliste in Niederösterreich

(nominiert von VIER PFOTEN Österreich)

Zu viele Fische soll der Fischotter erlegt haben. Eigentlich ist er eine geschützte Tierart. In Niederösterreich könnten 2017 trotzdem 40 Tiere getötet werden (Foto: shutterstock/ davemhuntphotography).

Was ist natürlich? Wann darf der Mensch ordnend eingreifen? Große Fragen, die vierzig Fischottermännchen in Niederösterreich aufwerfen. Denn die dortige Landesregierung hat per Bescheid erlaubt, die eigentlich EU-weit durch die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie geschützten Tiere ausnahmsweise zu töten. Der niederösterreichische Landesfischereiverband und der Teichwirteverband hatten zuvor die sogenannte „Entnahme“ von 84 Tieren beantragt. Mit dem seit Anfang April 2017 gültigen Bescheid der niederösterreichischen Landesregierung dürfen bis Mitte 2018 Tiere durch Fallen gefangen werden. 40 Männchen sollen dabei getötet werden. Im Winter ist es teilweise möglich, dass Jagdberechtigte die Tiere per „Direktschuss“ töten. Neben der zugelassenen Entnahme fördert das Land auch Teichzäune und erhöht für Teichwirte den Schadenersatz.

Denn diese sehen sich durch Fischotterfraß in ihrer wirtschaftlichen Existenz bedroht. In seinem Gastkommentar für BIORAMA betont der Biofischzüchter Marc Mößmer, dass die Verluste in seiner Fischzucht mittlerweile generell bei bis zu 50 Prozent liegen. Er führt das nicht nur auf Faktoren wie die Wasserqualität zurück, sondern auch darauf dass Jäger wie der Otter nicht nur Fische erlegen, sondern die Fische auch in ihre Winterruhe stören und schwächen. Zudem hätte der Otter einen starken Jagdtrieb, so dass er oft mehr Tiere töte als er fresse. Da Präventivmaßnahmen, wie das Einzäunen der Teiche ökonomisch für ihn nicht darstellbar und erfolgreich sind, unterstützt Mößmer die „Entnahme“. Ähnlich argumentiert der niederösterreichische Landtagsabgeordnete der Volkspartei (ÖVP) Josef Edlinger in einer Aussendung: „Da sich der Bestand der Fischotter zunehmend vergrößert, stellt er mittlerweile eine Gefahr für weitere geschützte Tierarten dar“.

Die Tierschutzorganisation VIER PFOTEN teilt diese Argumentation nicht. „Aus Tierschutzsicht ist die Entnahme der Fischotter höchst problematisch“, sagt Indra Kley, Leiterin des Österreich-Büros. Die Männchen seien von den Fischotterweibchen aufgrund ihrer Ähnlichkeit schwer unterscheidbar. Die Entnahme könnte so die Population gefährden, da die Fischotter ganzjährig Nachwuchs haben und die Mutter nach einer Entnahme vielleicht nicht mehr zu ihren Kindern zurückkehrt.

Weiters führt VIER PFOTEN aus, dass der Bescheid der Landesregierung aus ihrer Sicht nicht rechtens sei. Denn das österreichische Tierschutzgesetz erlaube die Tötung geschützter Tiere nur mit einem „vernünftigen, übergeordneten Grund“. Dieser sei bei der ökonomischen Begründung der Teichbetreiber nicht gegeben. Deshalb prüft VIER PFOTEN gemeinsam mit dem WWF rechtliche Schritte gegen den Bescheid. Der WWF hat bereits angekündigt gegen den Bescheid der Landesregirung beim niederösterreichischen Landesverwaltungsgericht Beschwerde einzulegen. Die Sorge der VIER PFOTEN-Stiftung für Tierschutz ist, dass mit dem Bescheid der Landesregierung ein Präzedenzfall geschaffen wird, bestehende Tierschutzrechte auf ökonomischer Basis zu umgehen. Statt die Tiere zu töten, solle das Land die Züchter mehr bei den Präventivmaßnahmen unterstützen.

Weitere Informationen unter: vier-pfoten.at

Belastung des Grundwassers durch Nitrat im Marchfeld

(nominiert von Greenpeace)

Nicht zu leugnen ist, dass die Belastung des Grundwassers durch Nitrat ein Umweltproblem im Marchfeld ist. (Foto: istockphoto).

Stickstoff ist für Pflanzen überlebenswichtig. Nur wenn ausreichend von ihm im Boden vorhanden ist, können Pflanzen mittels der Photosynthese wachsen. Dabei ist die Stickstoffverbindung Nitrat die wichtigste Stickstoffquelle für Pflanzen. Natürlich im Boden vorhanden ist es als Nährstoff ein biologischer Dünger. Für Ertragssteigerungen wird Nitrat in Form von Wirtschaftsdünger wie Gülle oder als Mineraldünger (etwa als chemisch-synthetisches Düngemittel) verwendet. Befindet sich mehr Nitrat im Boden als die Pflanzen aufnehmen können, wird es bei Regen oder Schneeschmelze ausgewaschen und landet im Grundwasser, in Flüssen, Seen und im Meer.

Die Folgen: Stickstoffzehrende Pflanzen, wie etwa die Brennnessel, wuchern und verdrängen dabei Moose oder Flechten. Das in fließenden Gewässern gelandete Nitrat wird in die Meere transportiert. Dort fördert es den Algenwuchs, was wiederum den Sauerstoffgehalt im Wasser senkt und zum Tod von Fischen und Meereslebewesen beitragen kann.

Im menschlichen Körper wird Nitrat teilweise in Nitrit abgebaut. Nitrit steht im Verdacht zu einer Bildung der kanzerogenen Nitrosamine beizutragen. Auch wirke Nitrit durch eine „Störung des Sauerstofftransportes der roten Blutkörperchen toxisch“, wie die bundeseigene Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) berichtet. Dies kann zu einer Methämoglobinämie führen. Gefährdet sind dadurch vor allem Kleinkinder unter drei Lebensmonaten, die vereinzelt an einer Zyanose, der Blausucht, erkranken und dadurch innerlich ersticken können.

Um dies zu verhindern schreibt in Österreich die Trinkwasserverordnung einen Höchstwert für Nitrat von 50 Milligramm pro Liter vor. Laut dem Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (BMLFUW) ist Nitrat „in den Größenordnungen der Grenzwerte vollkommen ungiftig“. Neben der Aufnahme durch das Trinkwasser nimmt der Mensch Nitrat auch durch seine Nahrung auf.

Auf europäischer Ebene verpflichtet die Nitratrichtlinie der Europäischen Union ihre Mitgliedsstaaten alle vier Jahre in einem Nitratbericht die Entwicklung des Nitrates in den Gewässern aufzuzeichnen. Zudem besagt die EU-Wasserrahmenrichtlinie, dass spätestens bis 2027 ein guter mengenmäßiger und chemischer Zustand des Grundwassers zu erreichen ist. Durch das Aktionsprogramm Nitrat und die freiwillige Teilnahme an dem Agrarumwelt-Programm ÖPUL soll in Österreich die Nitratbelastung durch die Landwirtschaft gesenkt werden. Denn in Teilen Österreichs ist das Grundwasser mit zu hohen Nitratwerten belastet. 2015 seien an rund 200 der 1.957 Messstellen die Nitratschwellenwerte von 45 Milligramm pro Liter überschritten worden, wie aus einer parlamentarischen Anfragebeantwortung des BMLFUW-Ministers Andrä Rupprechter hervorgeht.

Zu hohe Nitratwerte östlich von Wien

Das Marchfeld in Niederösterreich ist einer dieser Plätze, wo seit Jahren eine hohe Nitratbelastung gemessen wird. Aufgrund des fruchtbaren Bodens wird dort seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges intensiv Ackerbau und Gemüseanbau betrieben. Der aktuelle Wasser-Gütebericht des BMLFUW zeigt, dass bei 43 der 72 Messstellen des Marchfeldes die Nitratwerte über den gesetzlichen Grenzwerten liegen. Der Durchschnittswert lag im Marchfeld zwischen 2011 und 2015 mit 54,99 Milligramm pro Liter über den zugelassenen Höchstwerten für Nitrat. Daher muss das Wasser für den Konsum aufbereitet werden.

Dabei ist das Marchfeld „landwirtschaftlich, klimatisch und geologisch“ vorbelastet, wie die AGES berichtet. Durch die Trockenheit in der Region würde sich das Grundwasser nur „langsam erneuern“. Da wenig Regen fällt und wenig Wasseraustausch stattfindet, bleibt das Nitrat im Grundwasser. Zudem liegt das Marchfeld auf abgelagertem Donau-Schotter. Da nur eine dünne Humus- und Bodenschicht besteht, kann der sandige Boden weniger Nitrat binden als beispielsweise ein Lehmboden.

Für Umweltschutzorganisationen wie Greenpeace sind die erhöhten Nitratwerte ein Zeichen für die „dringend nötige Veränderung in der Landwirtschaft“. Sebastian Theissing-Matei kennt die Rahmenbedingungen im Marchfeld. Der Landwirtschaftsexperte der Umweltschutzorganisation Greenpeace appelliert gerade aufgrund dieses sich langsam verändernden Grundwasserreservoirs und der hohen Nitratwerte, „dass sich die landwirtschaftliche Praxis im Marchfeld schnell verändern muss“. Denn durch die intensive Landwirtschaft und die massive Einbringung von Nitrat in Form von Mineral- und Wirtschaftsdünger sei der Region bereits erheblicher Schaden entstanden. Die Nitratsituation müsse dringend verbessert werden, sagt Theissing-Matei.

Dabei gibt es im Marchfeld unterschiedliche Ansätze und Projekte, das Problem der Nitratbelastung anzugehen.

Präzessionslandwirtschaft von oben

In dem 2015 entstandenen und von der Europäischen Union geförderten Projekt FATIMA (Farming Tools for external nutrient Inputs and water Management) erforscht die AGES Wege in der intensiven Landwirtschaft die Düngung und das Wassermanagement zu verbessern. Bis 2018 soll durch das Projekt eine Methode entwickelt werden, die es ermöglicht die umweltschonende Düngung standortbasiert zu berechnen. Diese Information soll dann über eine Karte mit den Landwirten geteilt werden.

In dem Projekt wird in der „Pilotregion Marchfeld“ der Pflanzenbestand per Satellit und Drohne überwacht. Dabei nutzen die Forscher die Infrarotstrahlung der Pflanzen, die den Forschern Rückschlüsse auf den Entwicklungszustand und die Vitalität der Pflanzen gibt.

Durch Feldversuche ziehen die Wissenschaftler dann Rückschlüsse auf eine umweltschonende und ertragsoptimierende Art der Bewässerung und Düngung. In Folge sollen Düngung, Humusmanagement und Bewässerung optimiert werden. Für FATIMA wird gleichzeitig in weiteren Modelregionen – in Spanien, Frankreich, Italien, Tschechien, Griechenland und der Türkei geforscht.

Bäuerliche Selbstkontrolle

Eine Verantwortung der Landwirtschaft für die hohe Nitratbelastung im Marchfeld möchte Herbert Bartosch, Obmann des Pflanzenbauausschusses der Bezirksbauernkammer Gänserndorf nicht abstreiten. Wie groß der Anteil der örtlichen Landwirtschaft jedoch ist, will Bartosch genauer untersuchen. „Es geht darum, nicht bloß die Schuld zuzuweisen, sondern nach Lösungswegen zu suchen“, sagt Bartosch, der selbst Bio-Bauer mit 160 Hektar ist. Er produziert hauptsächlich Getreide, Kürbis, Zuckerrüben und Erdäpfel.

Deshalb führt die Bezirksbauernkammer Gänserndorf seit einem Jahr unter seiner Leitung gemeinsam mit Vertretern des BMLFUW und der niederösterreichischen Landesregierung in sieben landwirtschaftlichen Betrieben, sowie in zwei Forstbetrieben ein regelmäßiges Sickerwassermonitoring zur Nitratbelastung durch. In fünf Jahren sollen Ergebnisse feststehen. „Das Grundwasser im Marchfeld ist wie in einer Badewanne, es fließt kaum ab“, sagt Bartosch und verweist dabei darauf, dass auch nitrathaltiges Wasser aus anderen Regionen in das Grundwasser des Marchfeld sickert.

Dadurch würden Maßnahmen zur Senkung der Nitratbelastung erst spät Auswirkungen zeigen und die Untersuchungen müssten über einen langen Zeitraum durchgeführt werden. Prinzipiell, sagt Bartosch, wären in der Region vermehrt Untersuchungen zu Nitrat und dessen ursprünglicher Herkunft notwendig. Denn oft sei nicht klar, warum ein Brunnen zu hohe Nitratwerte aufweise und ein benachbarter nicht. „Wie immer eine Lösung ausschaut, ohne die Landwirtschaft geht es nicht. Sie ist für die Region enorm wichtig“, sagt Bartosch.

Bio-Landwirtschaft und mehr Kontrolle

Sebastian Theissing-Matei von Greenpeace sieht im Marchfeld „die Politik gefordert das Ruder herumzureißen“. Er fordert Subventionen für die ökologische und eine Abkehr von der intensiven Landwirtschaft. Ähnlich argumentiert Reinhard Perfler vom Institut für Siedlungswasserbau, Industriewasserwirtschaft und Gewässerschutz (SIG) der Universität für Bodenkultur Wien (BOKU). Richtig gemacht könnte die biologische Landwirtschaft die Nitratbelastung im Marchfeld entlasten. „Gänzlich ohne Grundwasserbelastung mit Nitrat ist eine Landwirtschaft im Marchfeld kaum möglich, aber sie ist bei der ökologischen Anbauweise wesentlich geringer“, sagt Perfler mit Verweis auf die Vorgaben des ÖPUL für Bio-Landwirtschaft bzw. die grundwasserschonende Landwirtschaft.

Für Perfler wäre im Falle der Grundwasserbelastung zumindest eine größere innerbehördliche Transparenz der Landwirtschaft wichtig. In Deutschland werde gerade überlegt, Informationen zum Anbau, Dünge- und Gärrestausbringung von einzelnen Landwirten leichter für die verschiedenen Behörden zugänglich zu machen. Wie in Deutschland scheitert dies in Österreich am Datenschutz. Jedoch könnten dadurch „schwarze Schafe“, die sich nicht, wie die anderen Bauern, an die Düngebestimmungen halten würden, leichter erkannt werden. Durch eine gemeinsame Stelle, die sowohl Wassergütewerte, sowie die betrieblichen Angaben der Bauern sammeln und auswerten würde, könnte die tatsächliche Ausbringung von Düngemittel besser kontrolliert und Probleme und Verursacher leichter lokalisiert werden. Dies würde – trotz der beschränkten Offenlegung der bäuerlichen Betriebsinfromationen im Anlassfall – schlussendlich allen Bauern helfen.

Dass der Bio-Anbau nicht nur bei der Eindämmung der Nitratbelastung nützlich ist, sagt Sebastian Theissing-Matei von Greenpeace. Er verweist dabei auf Bodenproben, die Greenpeace im Marchfeld auf Kartoffeläckern entnommen hat. Bei fünf der sechs untersuchten Äckern fand Greenpeace Rückstände von Neonicotinoiden. Die Insektizide sollen nach mehreren wissenschaftlichen Studien für das Sterben von (u.a.) Bienen verantwortlich sein. „Der einzige Acker, auf dem wir nichts gefunden haben, wird ökologisch bewirtschaftet“, sagt er. Laut der Landwirtschaftskammer Niederösterreich liegt der Anteil an Bio-Betrieben im Bezirk Gänserndorf, zu dem auch das Marchfeld gehört, bei 13 Prozent. Von 1490 Betrieben wirtschaften dort 192 nach den Kriterien der EU-Öko-Verordnung. In Österreich insgesamt sind 18 Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe bio-zertifiziert.

Weitere Informationen unter: greenpeace.at/landwirtschaft und zu dem Horizon 2020-Projekt FATIMA

Schmelzender Gletscher am Dachstein

(nominiert vom Klimabündnis Österreich)

Gletscher gelten als Indikatoren für ein sich veränderndes Klima durch den menschlichen Einfluss. So auch der Gletscher am Dachstein (Foto: Bluesky/ Klimabündnis Österreich).

„Eine Wildnis, wie ich sie noch nie zuvor erlebt habe“, beschreibt John Tyndall in seinem Buch „The Glaciers of the Alps“ seine Besteigung des Gletschers im schweizerischen Interlaken. Der irische Forscher war einer der ersten der Gletscher wissenschaftlich untersuchte. Der Wissenschaftler der berühmten Royal Institution of Great Britain hat nicht nur zum Verständnis beigetragen, warum der Himmel blau ist (Streuung des Sonnenlichts, die Rayleigh-Streuung), er gilt auch als einer der bedeutendsten und ersten Klimaforscher, der sein Wissen großteils aus den Langzeituntersuchungen von Gletschern gewonnen hat. Seine Atmosphärenforschung führten zur Entdeckung des Treibhauseffekts, der die Erde bewohnbar macht und doch auch – durch den Ausstoß von Treibhausgasen wie CO2 – für den anthorpogenen Klimawandel verantwortlich ist.

In Österreich war es Friedrich Simony, der die Gletscher am Dachstein – die größten der nördlichen Kalkalpen – zu untersuchen begann. Simony stellte 1856 den Höchststand des Hallstätter Gletscher fest. 5,27 Quadratkilometer (km2) war der Gletscher damals groß. Wie überall in den Alpen sei seither die Fläche „massiv geschrumpft“, wie heute das Klimabündnis Österreich berichtet. Rund 150 Jahre später ist seine Fläche um 42,3 Prozent zurückgegangen. Das Klimaschutz-Netzwerk verweist dabei auf Daten des Unternehmens „Blue Sky Wetteranalysen“, das seit 2006 in einem Projekt gemeinsam mit dem Institut für Interdisziplinäre Gebirgsforschung (IGF) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften die Gletschervermessungen am Dachstein durchführt.

Dabei hätte die Lage des Hallstätter Gletschers durchaus positive Eigenschaften: sie ist niederschlagsreich und der Gletscher ist nordostseitig exponiert, wie auf der Projektseite von Blue Sky und IGF vermerkt wird. Dennoch: Zwar ist der Rückgang des Gletschers nicht immer gleichmäßig – auch aufgrund der Temperaturschwankungen des Klimas – aber dennoch in den letzten 35 Jahren ununterbrochen. Auch die Massebilanz des Hallstätter Gletschers für das Jahr 2015/16 ist negativ, der Gletscher verlor 113 Zentimeter an Wasseräquivalenten im Mittel. Damit ist der Hallstätter Gletscher nicht allein. Von den insgesamt 90 im aktuellen Gletscherbericht des Österreichischen Alpenvereins (ÖAV) beobachteten Gletschern haben 87 Gletscher an Substanz verloren. Vor allem im Vergleich zum Rekordsommer 2015 war der Verlust zuletzt jedoch geringer.

Gletscher sind aber nicht nur für die Klimaforschung interessant, sie erfüllen auch in der medialen Klimakommunikation eine entscheidende Rolle. Durch sie kann der Klimawandel, der oft schwer greifbar ist, veranschaulicht werden. Denn ihr messbarer Rückgang ist ein erkennbares Indiz für die Erwärmung der mittleren, globalen Erdtemperatur durch den menschlichen Einfluss – und somit der Beweis für die Dringlichkeit von Klimaschutzmaßnahmen, die wirtschaftliche, soziale und politische Veränderungen mit sich bringen.

Für das Klimabündnis ist deshalb das Schmelzen des Gletschers ein „wichtiger Indikator“, der zeige „wie notwendig eine konsequente Klimaschutzpolitik ist“, sagt Norbert Rainer, der Regionalstellenleiter des Klimabündnisses. Denn dadurch würde dem Menschen „eindringlich vor Augen“ geführt „welche Konsequenzen unsere Lebensweise hat.“

Weitere Information unter: klimabuendnis.at und dachsteingletscher.info

Kraftwerksausbau am Kamp

(nominiert vom Naturschutzbund Österreich)

Am Kamp im Waldviertel soll das Kraftwerk bei Rosenburg ausgebaut und modernisiert werden. Der Naturschutzbund und andere Umweltschutzorganisationen fürchten ökologische Schäden (Foto: Werner Gamerith/ Naturschutzbund Österreich).

Zweifellos ist das Mittlere Kamptal ein schöner Flecken Erde. Durch einen Wald aus Erlen, Eschen, Pappeln und Weidenauen schlängelt sich der Kamp in Richtung der Donau. Käfer, Unken, Vogelarten wie etwa der Eisvogel, und auch der Fischotter haben in der flussnahen Waldgesellschaft ihren Lebensraum. Der Fluss selbst ist Heimat von Fischen wie der Barbe oder dem seltenen Steingreßling. Seit 2008 ist das Kamp- und Kremstal ein Europaschutzgebiet nach der Vogelschutzrichtlinie der Europäischen Union. Drei Jahre später wurde ein Teil des Tales unter der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie geschützt. Damit ist das naturnahe Flussgebiet in das europaweite Natura 2000-Netzwerk integriert.

Seit 1907 besteht am Kamp bei Rosenburg ein Flusskraftwerk. Ursprünglich ließ die Stadt Horn das Werk errichten, heute ist die Energieversorgung Niederösterreich (EVN) Betreiber des Kraftwerkes, welches rund 1.200 Haushalte mit Strom beliefert. Ab 2027 bedingt die Wasserrahmenrichtlinie der Europäischen Union, dass nach Wasserkraftwerken und deren Staumauer mehr Wasser im Flussbett verbleiben soll. Um die entstehenden Verluste aufzufangen, möchte die EVN das Werk modernisieren. Dabei soll eine neue Staumauer um bis zu 2,5 Meter höher als die bestehende gebaut und das Unterwasser um bis zu 1,5 Meter mit abnehmender Tiefe ausgebaggert werden.

Für Margit Gross, Geschäftsführerin vom Naturschutzbund NÖ, bereiten diese Pläne „irreversible Schäden für Ökologie, Schönheit und Erholungswert der einzigartigen Landschaft“. Die Naturschützerin ist Teil des Kollektivs „Lebendiger Kamp“, welches sich gegen den Kraftwerksausbau einsetzt. Neben den „landschaftsästhetischen“ Eingriffen befürchtet Gross, dass durch den Aufstau und die Eintiefung der natürliche Erholungs- und Lebensraum für Tier- und Pflanzenarten massiv beeinträchtigt wird – obwohl es eigentlich Ziel der Wasserrahmenrichtlinie sei, möglichst keine neuen Belastungen für Gewässer aufzubauen, sondern die Belastungen zu verringern. Für die Arbeiten an dem Kamp-Kraftwerk müssten zudem Zufahrtsstraßen angelegt werden. Schlussendlich, sagt Gross, sei nicht einmal sicher, ob sich diese Eingriffe in die Natur wirtschaftlich lohnen würden.

Dabei bezieht sie sich auf eine vom WWF in Auftrag gegebene Studie der Energieberatungsagentur e3 consult. Diese untersuchte die Wirtschaftlichkeit von 159 geplanten und kürzlich in Betrieb gegangenen Kleinwasserkraftwerken in Österreich. Dabei berücksichtigte die Studie die Investitions- und Stromgestehungskosten sowie den internen Zinsfluss. Für das Kraftwerk in Rosenburg sah die Studie „auf Basis der berücksichtigten technischen und wirtschaftlichen Parameter [keinen] positiven Business Case“.

„Die EVN realisiert nur Projekte, die sich langfristig wirtschaftlich rechnen“, sagt dazu Stefan Zach, Unternehmenssprecher des Energieversorgers. Bei dem Überangebot am Strommarkt und den damit verbundenen niedrigen Strompreisen sei das Kraftwerk zurzeit nicht rentabel. „Aber wir denken in Jahrzehnten“, sagt Zach und verweist auf den Klimaschutz, sowie die Bedeutung der Wasserkraft in Ergänzung zur Wind- und Solarenergie. Zudem würde die Studie auf zu hohen Investitionsannahmen beruhen. Das Projekt „rechnet sich auch langfristig für die EVN“, sagt Zach.

Unabhängig, ob das Kraftwerke weiter betrieben werde, müssten auch bei einem von manchen Umweltschutzorganisationen vorgeschlagenen Abriss des Kraftwerkes Straßen für etwaige Abbrucharbeiten errichtet werden „Es ist auch rechtlich unmöglich, das Kraftwerk einfach verrotten zu lassen“, sagt Zach. Aber auch der Rückbau des Kraftwerkes – mit Kosten von 1,5 bis 2,5 Millionen Euro – sei für die EVN nicht denkbar. Stattdessen soll es nach dem geplanten Neubau 2.300 Haushalte mit Strom versorgen. Während er – im Gegensatz zu einem Teil der Naturschutzorganisationen – die Erhöhung der Staumauer und die Ausweitung des Stausees für „ökologisch unbedenklich“ hält, sei die angedachte Ausgrabung der Flusssohle problematischer: „Unabhängige Experten werden sich das kritisch ansehen und eine Lösung finden“, sagt Zach.

Noch stecke die EVN auch noch in der Planungsphase. „Zeitdruck“ verspüre der Energieversorger nicht, sagt Zach, denn das Wasserrecht würde erst in rund zehn Jahren auslaufen. Im August 2016 hat das Land Niederösterreich festgehalten, dass das Vorhaben einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) unterzogen werden muss. Bislang hat die EVN das Projekt noch nicht bei den Behörden zur Genehmigung eingereicht.

Weitere Informationen unter: lebendiger-kamp.at

Weiterlesen? BIORAMA beschäftigt sich jedes Jahr mit den Erdgesprächen. Unsere gesammelte Berichterstattung findet ihr hier. Neben unserem Interview mit der Dokumentarfilmerin und Taucherin Celine Cousteau, erklärt dort unter anderem die Umweltanwältin Polly Higgins was das Ökozid-Gesetz ist.

- #Bio

- #Bio-landwirtschaft

- #Dachstein

- #Donau-Auen

- #Europäische Union

- #EVN

- #Feinstaub

- #Fischerei

- #fischotter

- #Flusskraftwerk

- #gletscher

- #Görschitztal

- #Graz

- #grundwasser

- #HCB

- #Kamp

- #Kies

- #Kleinwasserkraft

- #klimawandel

- #Landwirtschaft

- #Marchfeld

- #Nationalpark

- #Natura 2000

- #Naturschutzgebiet

- #Nitrat

- #Oberösterreich

- #Obstwein

- #Öffentlicher Verkehr

- #ÖPNV

- #Österreich

- #Rauchschwalben

- #Schischaukel

- #Tierschutz

- #Uhudler

- #Warscheneck

- #wasserkraft

- #Weinbau

- #Zement

Bleibe auf dem Laufenden und verpasse keine Neuigkeiten von BIORAMA.

Bleibe auf dem Laufenden und verpasse keine Neuigkeiten von BIORAMA.