Alles ausser Insellösungen

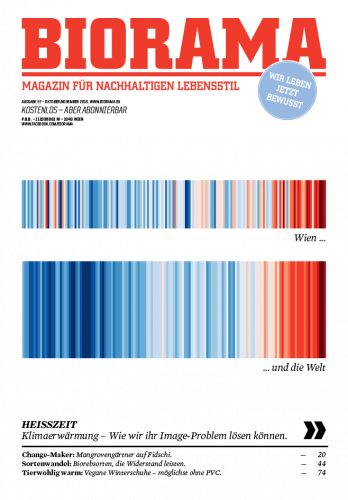

Erhöhter Meeresspiegel, versalzener Boden, Wetterkapriolen – angesichts des Klimawandels scheinen Pazifikinseln dem Untergang geweiht. Doch kreative Inselbewohner kämpfen für ihre Heimat.

So voll ist der Strand vor dem Dorf Namatakula auf Fidschis Hauptinsel Viti Levu selten. Wo normalerweise vereinzelt SonnenanbeterInnen aus den Resorts der Korallenküste faul im Sand herumliegen, herrscht heute reges Gewusel: Kinder spielen mit schwarzen Mülltüten fangen, Teenager sammeln herumliegendes Plastik ein, und eine andere Gruppe pflanzt Mangrovenstauden in den feinkörnigen, beigen Sand. Nur einen scheint der Ameisenhaufen nicht aus der Ruhe zu bringen: Groß, stattlich und in seinem knallroten Trägershirt nicht zu übersehen, behält Samuela Kuridrani stets den Überblick. Alle sind auf seine Einladung hin gekommen. Genauer gesagt auf Einladung von Fidschis erster Community-Non-Profit-Organisation »Kai Ni Cola« (Baum des Lebens), die der 25-Jährige im September 2017 initiiert hat.

»Ich hätte nie gedacht, dass der Klimawandel mein Dorf so schnell erreicht«, erzählt mir Samu und seine dunklen Augen funkeln mit den strahlend weißen Zähnen um die Wette, „als ich zum Studieren nach Australien gegangen bin, war noch alles in Ordnung. Innerhalb von nur drei Jahren haben die Stürme zugenommen, und der Strand ist um drei Meter zurückgegangen. Der Platz, an dem ich als Kind gespielt habe, ist verschwunden. Da wusste ich, etwas läuft falsch.“ Nach frustrierenden, weil erfolglosen Angelausflügen, Gesprächen mit seiner Cousine, einer Meeresbiologin, und eigenen Recherchen stand für ihn die Ursache aller Probleme fest: der Klimawandel. Mit dem Wissen allein wollte es Samu, der Arbeitsgesundheit und -sicherheit studiert hat, nicht auf sich beruhen lassen.

»Ich hätte nie gedacht, dass der Klimawandel mein Dorf so schnell erreicht«, sagt Samuela Kuridrani. Bild: Doris Neubauer.

»Wir können nicht auf unsere Regierung warten«, wandte er sich an seine Altersgenossen im Dorf, »es geht um unsere Geschichte, unsere Kultur, unsere Heimat. Wir müssen etwas unternehmen!« Mit gespendeten 500 Fidschi-Dollar Startkapital (rund 205 Euro) pflanzte er mit einigen Jugendlichen Palmen, ein Versuch, den Strand zu stabilisieren. Vergeblich. Innerhalb der nächsten Wochen hatte die Flut die Jungpflanzen mit sich gerissen. Es war der Weckruf, den Namatakula brauchte: Das Dorf gründete die Non-Profit-Organisation Kai Ni Cola. »Den Namen übernahmen wir von einer Frauengruppe«, erklärt Samu, der mit seinen Cousins und den Dorfvorstehern den Vorstand bildet, »wir pflanzen Bäume, um unsere Heimat zu schützen. Wir erwecken alles zum Leben, das dem Untergang geweiht ist«.

Altes bewahren, Neues schaffen

Korallen und Mangroven – im ersten Schritt konzentrieren sich Kai Ni Colas Reanimierungsmaßnahmen auf diese zwei Bereiche, um die Insel vor den Folgen des weiteren Anstiegs des Meeresspiegels zu schützen.»Wir wollten mit etwas beginnen, das wir ohne finanzielle Unterstützung und Know-how tun können«, erzählt Samu, der 2017 als Jugendsprecher von Fidschi bei der COP23 in Deutschland vertreten hat. Was in der Theorie einfach klingt, hat sich in der Praxis als schwierig erwiesen. Von den 400 Mangroven hatten nur 200 Pflänzchen die Wetterkapriolen überstanden; bei den 300 gesetzten Korallen sind gar 60 Prozent kollabiert. »Es war ein Testlauf.« Der ambitionierte Fidschianer bleibt also guter Dinge. „Wir müssen einfach einen besseren Platz für die Korallen finden.« Sein unschlagbarer Optimismus macht sich bezahlt. Nachdem Kai Ni Cola bisher größtenteils auf Spenden der DorfbewohnerInnen, deren Söhne als Rugbyspieler in Australien gutes Geld verdienen, angewiesen war, gibt es seit Kurzem Unterstützung seitens der Regierung. Zwar finanzierte das »Ministerium für Gesundheit« mit 10.000 Fidschi-Dollar (rund 4000 Euro) in erster Linie Tuberkulose-Workshops, ein Teil des Geldes soll jedoch den Adaptationsmaßnahmen zugutekommen.

»Der Strand ist schon um etwa 20 Zentimeter höher«, sagt Samu und zeigt mir freudig erste Erfolge. Das liegt einerseits daran, dass die Dorfgemeinschaft im März dieses Jahres in Eigenregie das Bett des Nause-Flusses, der vom Hochland durch Namatakula ins Meer fließt, vertieft und in eine neue Richtung gelenkt hat. Ziel der schweißtreibenden Aktion war, künftige Überflutungen zu verhindern und Erosionen einzudämmen, die durch den Anstieg des Meeresspiegels zugenommen hatten. Ein zweiter Grund für die positive Entwicklung sind die Mangroven, ist Samu überzeugt und zückt sein Handy, um StudentInnen der Fiji University zu fotografieren, die mit Männern des Dorfs neue Pflänzchen in den Sand stecken. »Zumindest alle drei Monate versuchen wir etwas zu unternehmen«, erklärt er, »zuerst möchten wir die Mangrovenwälder und Korallengärten auf ein gutes Niveau bringen, dann können wir in der Dorfgemeinschaft über weitere Projekte abstimmen.« Letzteres entspricht jahrhundertealten indigenen Traditionen und sorgt dafür, dass alle in der Community hinter den Aktionen stehen und Verantwortung übernehmen.

So macht Aufräumen Spaß! Die Kinder von Namatakula sind mit Feuereifer dabei, wenn es heißt, ihren Strand regelmäßig vom Plastikmüll zu befreien. Bild: Doris Neubauer.

Globale Probleme, Lokale Lösungen

»Die Lösungen liegen bei der lokalen Bevölkerung, lokalem Wissen, lokaler Aktion«, bestätigt Tasaruru Whitely Samus Herangehensweise, »und bei Partnerschaften auf lokaler und globaler Ebene.« Diese Erkenntnis hat der vierfache Vater nicht über Nacht gewonnen. Er weiß das aufgrund seines langjährigen Engagements für die Umwelt, für das er Anfang Juli als einer von fünf internationalen Persönlichkeiten beim /Asian Local Leaders Forum for Disaster Resilience/ (ALL4DR) ausgezeichnet wurde. Vor allem in einer Zeit, die für immer in die Geschichtsbücher Vanuatus eingegangen ist: Am 14. März 2015 erschütterte der Wirbelsturm Pam einen Großteil der 83 Inseln des Staats im Pazifik und richtete Schäden in Millionenhöhe an. Auch Nguna und Pele, zwei Nachbarinseln im Norden der Hauptinsel Efate, waren betroffen. »Das Wasser stand bis hierher«, erzählt Tasaruru, den alle Tatu nennen, und deutet auf seine Oberschenkel, »unzählige Häuser und Felder waren zerstört, wir hatten kein Gemüse mehr. Unsere Schweine trieben alle tot im Wasser«. Es sind desaströse Bilder, wie ich sie mir bei unserem Spaziergang durchs üppige Gebüsch von Pele, auf dem wir ab und an Frauen mit sichtlich schweren Körben voller Grünzeug begegnen, kaum ausmalen möchte. »Wir hatten Glück.« Tatus Worte kommen überraschend.

»Nach dem Sturm Pam kam die Dürre« erklärt Tate Whitley und betrachtet seine Kräutersetzlinge. »Also haben wir verschiedene neue Anbautechniken für den ausgetrockneten und versalzenen Boden ausprobiert.« Bild: Doris Neubauer.

Schutzschild gegen Pam

Tatsächlich waren die etwa 3000 EinwohnerInnen Ngunas und Peles besser aufs Unglück sowie die darauffolgende Dürreperiode vorbereitet als viele andere. Schon 1995 hatten die Chiefs der befreundeten Inseln beschlossen, gemeinsame Sache zu machen: Zuerst beschränkte sich diese Zusammenarbeit auf ein Verbot, die gefährdeten Wasserschildkröten zu töten. Bald darauf etablierten einige Dorfgemeinschaften permanente Meeresschutzreservate, sogenannte Tapu-Zonen, um den Fischbestand zu bewahren. Um ihre Kräfte noch besser zu bündeln, schlossen sich die vier Chiefs von Piliura, Worearu, Unakap und Taloa kurze Zeit später in einem informellen Netzwerk zusammen. Der Plan ging auf. Heute umfasst das /Nguna-Pele Marineand Land Protected Area Network/ 16 indigene Communitys, die sich der Erhaltung von über 3000 Hektar Meeres- und Landflächen verschrieben haben. Aus dem dörflichen Meeresschutzprojekt ist längst ein über die Grenzen des Inselstaats hinaus bekanntes Vorbild für erfolgreichen Naturschutz, Klima-Resilienz und -Adaptierungsmaßnahmen geworden, das mit der Regierung, lokalen und internationalen Organisationen wie der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Universitäten und Eco-Tourismusbetrieben zusammenarbeitet.

«Mit der Maschine dauert das Trocknen drei Tage, alles kann dann 18 Monate lang gegessen werden«, berichtet Salome von den Vorteilen, «und alles behält den Geschmack«. Darüber hinaus ist das Holzgerüst einfach und kostengünstig selbst zu bauen. Für die Materialen braucht man gerade einmal 10.000 Vatu (rund 80 Euro). Argumente, die den Solartrockner auch für andere Communitys interessant machen: Frauen in sechs Dörfern in je sechs Provinzen hat Salome, die darüber hinaus das «Vanuatu Women Network« anführt, bereits trainiert. Bild: Doris Neubauer.

Champions gefragt

Grund für den Erfolg ist nicht nur das Engagement des Vorstandsvorsitzenden Tatu. Vor allem liegt er an der smarten Struktur des Netzwerks: In jedem Dorf haben die Chiefs, die in einem Gremium sämtliche Entscheidungen treffen, einen Bereich der Wälder und Riffe zur Tapu-Zone deklariert. Ob Korallengärten, Verbote bestimmter Fischereimethoden oder nachhaltiges Abholzen – die Communitys bestimmen, welche Maßnahmen in den Arealen getroffen werden und wie. »Für die Implementierung und fürs Management dieser Bereiche ist ein ,Local Champion‘ zuständig, der vom Dorf gewählt wird«, erklärt mir Tatu, der seit vier Jahren nebenbei für ein Projekt der GIZ tätig ist, »wir trainieren den Champion und stellen ihm bzw. ihr die Tools sowie Methoden zur Verfügung. Er/sie berichtet in den monatlichen Meetings über Anliegen aus der Bevölkerung, zeigt die Fortschritte und Best Practices. So können wir alle voneinander lernen.« Damit nicht genug, waren es auch die Local Champions, die vor dem in Vanuatu implementierten Single-Use-Plastik-Verbot in ihren Dörfern Trainings zur Müllvermeidung und -trennung durchführten.

»Wir sind das Bindeglied«, bringt es Salome Kalo auf den Punkt. Die zweifache Mutter ist einer dieser Local Champions und gehört mit Tatu sowie Korallengärtner Willie Kenneth zu den PionierInnen des Netzwerks. Ihr Spezialgebiet: solarbetriebene Lebensmitteltrockner, von denen einer im Garten steht. Das hölzerne Gerüst mit Plastikplane drüber sieht nicht spektakulär aus, doch Salome ist sichtlich stolz darauf. »2012 habe ich die Maschine auf dem Markt von Port Vila entdeckt«, erzählt sie mir, »ein mittlerweile verstorbener Expat namens Salo Longway hat damit Kava getrocknet und verkauft. Er hat mir gezeigt, wie sie funktioniert. Erst später habe ich ihm verraten, wofür ich sie verwenden werde.« Zum Trocknen von Kassava, Kumara, Taro, Nüssen und Fisch, die traditionellerweise dafür in die Sonne gelegt werden und als Chips auf sämtlichen Märkten zu finden sind.

Das ganze Dorf ist im Einsatz und plant auf dem Strand von Namatakula junge Mangrovenpflänzechen. Bild. Doris Neubauer.

Vorbildwirkung

In Nguna und Pele hat sich der Solartrockner schon bewährt. »Als Pam unsere Ernte zerstört hat«, berichtet Salome von der Katastrophe 2015, »haben wir unser Essen aus dem Solartrockner miteinander geteilt«. Es war nicht die einzige gute Nachricht. Auch die über 3000 Korallenstücke, die Local Champion Willie Kenneth mit der GIZ vor seinem Dorf Worasiviu auf Pele gepflanzt hatte, trotzten dem Wirbelsturm.

Bald sollen diese Best Practices sämtlichen Communitys in Vanuatu und vielleicht auch Initiativen wie Kai Ni Cola auf anderen Pazifikinseln zur Verfügung stehen. Im Projekt RESCCUE arbeitet das Netzwerk derzeit mit der Regierung und der australischen NGO »Live and Learn« an Toolkits. Das erste zum Meeresschutz wurde Anfang August der Öffentlichkeit präsentiert. Ein Ausbau derZusammenarbeit zwischen Regierung, internationalen und nationalen NGOs für die Zukunft seiner pazifischen

Heimat sei nötig, »Wir alle müssen unsere Erkenntnisse teilen«, spricht Tatu weise Worte gelassen aus, »nur so können wir besser werden. Die Zeit drängt.«

Bleibe auf dem Laufenden und verpasse keine Neuigkeiten von BIORAMA.

Bleibe auf dem Laufenden und verpasse keine Neuigkeiten von BIORAMA.